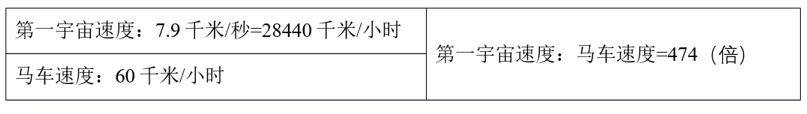

在支付行业,比特币被誉为引领了新的趋势,然而,与现有的电子支付方式相较,其在系统技术效率上就像古老的马车,与支付宝等快速便捷的支付工具相比,差距极大。

虚拟货币的现状

虚拟货币种类繁多。到2020年3月5日,以太坊平台上基于ERC20开发的虚拟货币已有24.55万种。这些货币多为私人发行,人们将其称作“虚拟货币”。尽管种类丰富,但它们距离成为广泛认可的支付工具仍有一段距离。这一现象体现了市场对新型支付方式的不断探索和实验。

发行者的理想虽然美好,比特币这一数字货币是由中本聪所设计,并在《比特币白皮书》中阐述了其本质——“一种纯粹的点对点电子现金”,它能够绕过金融机构,实现交易双方在网络上的直接支付。但截至目前,现实情况与这一理想之间存在着显著的鸿沟。

交易验证过程

交易验证过程与出块操作相仿。在比特币中,每完成一次交易验证,就相当于完成了一次“出块”行为,也就是将众多交易数据文件汇总,加以封装,并附上数据哈希以及时间戳。若在哈希竞赛中获胜,并在共识机制中获得足够的确认,这些数据便无法再被修改。这一机制确保了交易数据的不可篡改性,然而,同时也引发了一系列问题。

技术流程颇为繁琐。这个封装和验证环节包含了一系列复杂的技术步骤,需要众多环节共同协作,以及大量的计算工作。其核心目标是在整个系统中确保交易记录的可追溯性,防止伪造,然而,这样的设计也带来了一定的效率损失,限制了它作为支付工具的广泛应用。

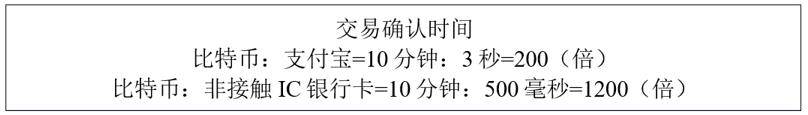

单笔交易速度

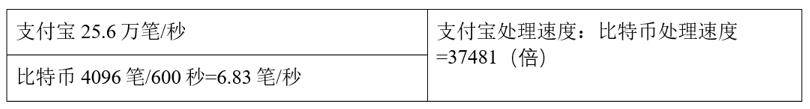

比特币的交易处理时间较长。它的底层技术将“出块”时间设定在平均每10分钟一次,也就是说,验证一组交易需要10分钟。这样的处理速度,相较于支付宝等电子支付方式,慢了200倍,无法满足大众对日常支付快速性的需求。

日常使用受限。在日常生活中,无论是购物还是乘坐交通工具,人们都期待能够迅速完成支付。然而,比特币的交易速度较慢,这使得它难以适应公众日常支付的需求,进而难以成为广泛采用的支付工具。

可承载交易总量

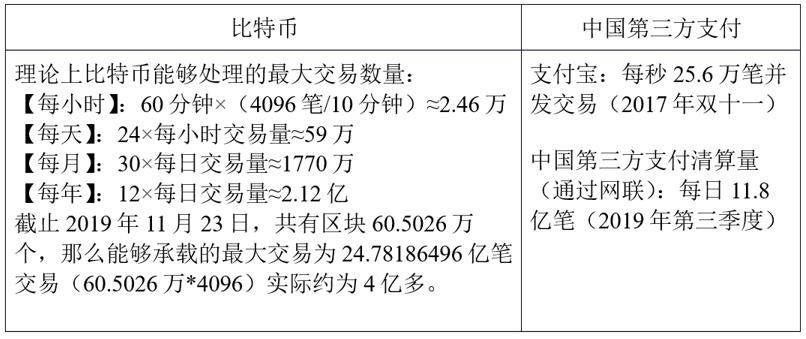

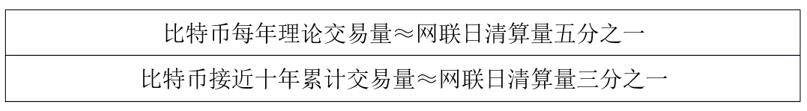

理论的承载能力是有上限的,经过数学推算,比特币一天最多能处理59万笔交易,一年下来也只能够处理2.12亿笔。然而,在如今交易活动频繁的商业环境中,这样的处理能力显得微不足道,就像杯水车薪一般。

现有的支付方式与之相比,存在较大的差距。当比特币系统达到满负荷状态,每年最多只能处理约2.12亿笔交易,这大约只占网联每日清算量的一五分之一。面对大量且频繁的交易需求,比特币显然无法胜任。

官方技术选择倾向

区块链技术并非首选方案。观察各国央行在数字货币实验中所采用的技术,可以发现,在主流货币及支付系统领域,区块链技术并未成为官方的首选。官方更倾向于关注支付系统的效率、安全与稳定。

比特币的普及程度受到限制。这反映出,像比特币这样的依托区块链技术的数字货币,在现行的支付系统中难以赢得官方的认可和广泛的应用推广。若要成为主流的支付方式,尚需经历漫长的过程。

改进尝试的困境

整体上进展有限。尽管后续的虚拟货币一直在努力对比特币进行优化和升级,然而截至目前,它们仍旧不能成为广大社会公众普遍采用的支付工具。这一点反映出比特币的技术缺陷在短时间内难以得到根本性的克服。

你能否相信比特币未来能否解决这些技术挑战,进而普及为广泛使用的支付工具?若你觉得这篇文章内容有益,不妨点个赞并转发一下!